#251 VCにとってビジョンはどれほど重要か

先週、Canal Ventures様が主催されたイベント「The Chain」へ登壇するため、東京に出張いたしました。仕事を終えた夜、せっかくなので一杯だけ飲もうと思い、Googleマップを開き、今回泊まった銀座のホテル近くで良さそうなバーを見つけて立ち寄りました。中に入ると、店内は見事に全員外国人。結局、自分の感覚が“外国人が好みそうな場所”を選んでしまったのかと思いました。

そもそも私は外国人ではありますが、20代のほとんどを日本で過ごしたので、自分ではまだ“甘太郎志向”だと思い込んでいました。ただ、翌朝の朝食は吉牛だったので、まだローカルの感覚は残っているのだと思います。

Bar Record in Ginza

さて、本題の「The Chain」についてです。

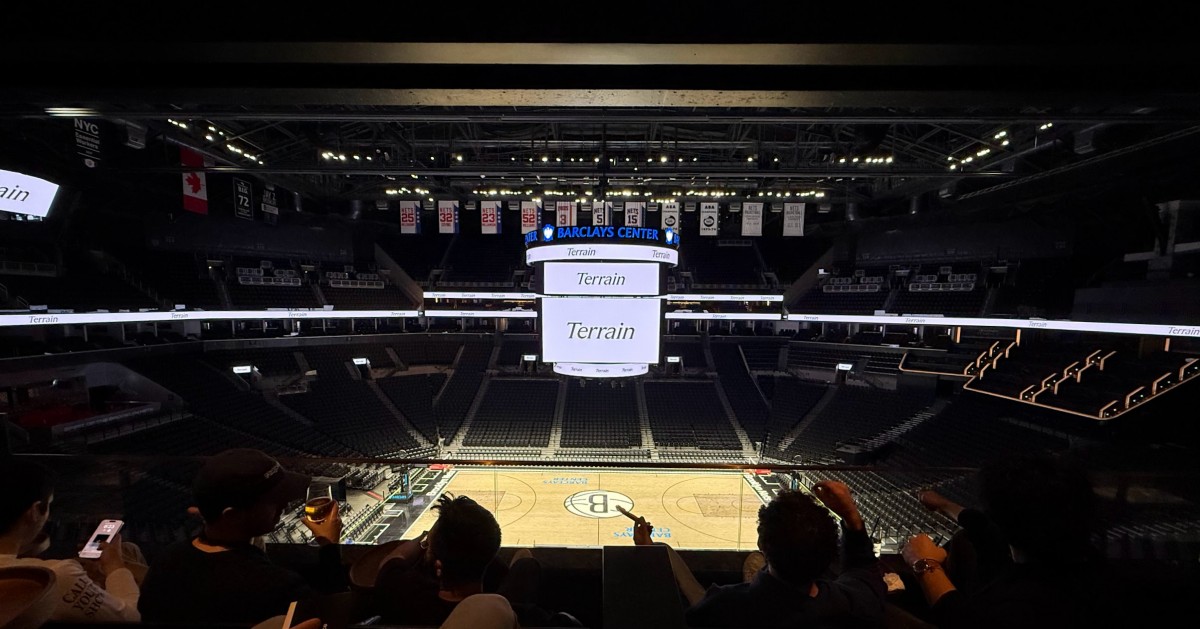

このイベントは、VCとCVC、そして事業会社の間で情報の流動性を高め、「チェイン=つながり」を強化することを目的として開催されています。今回は94社・約230名の事業会社関係者が参加し、12社のVCがピッチを、さらに8社がゲストとして参加するという、大変大規模な会となっておりました。登壇の機会をいただいたCanal Ventures様には、改めて心より感謝申し上げます。

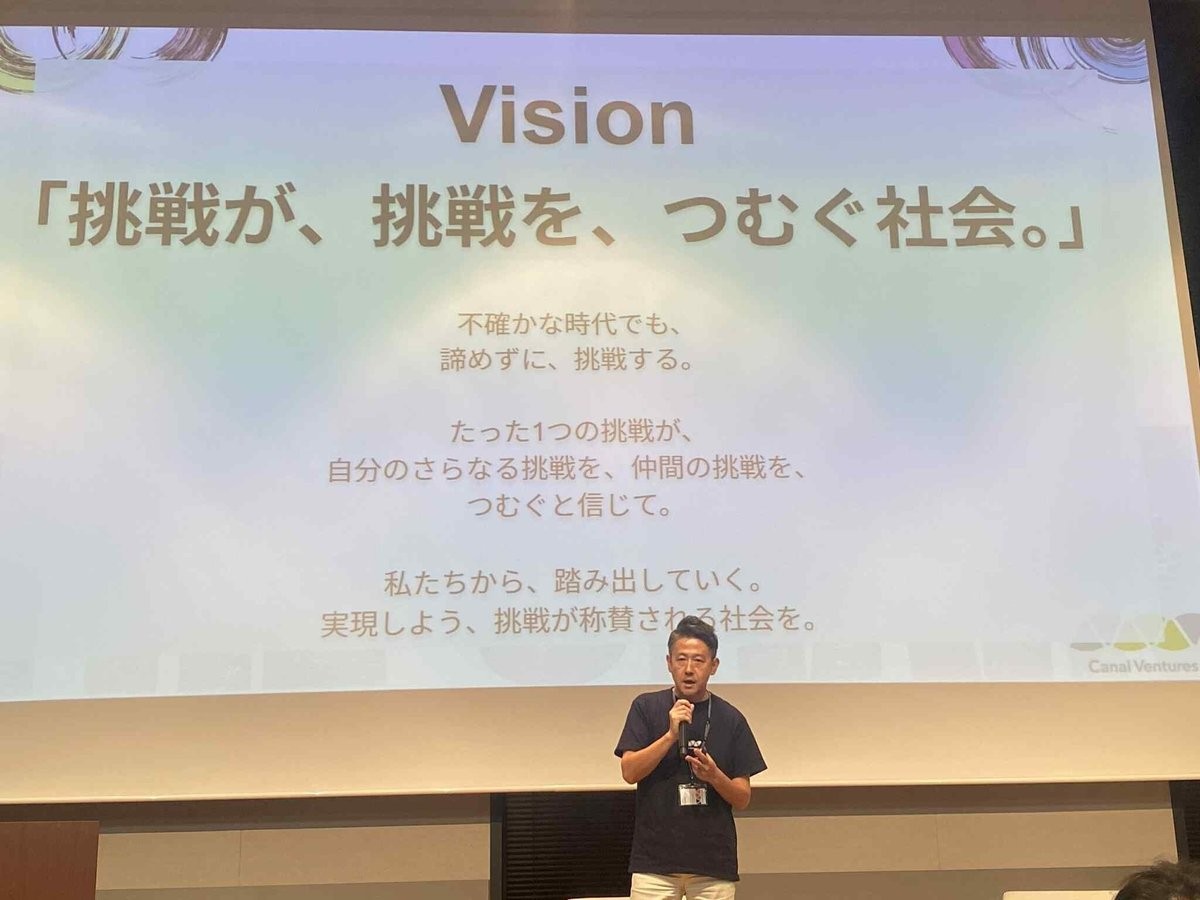

Canal Venturesの代表取締役の松岡さん(出所:松岡さんFB)

私は年間200件以上のGPからのピッチを聞いていますが、基本的には米国のファンドが中心で、今回のように日本のVCの方々のピッチをまとめて拝聴するのは初めての機会でした。

いくつか印象的な違いを感じたのですが、まず、「事業連携」の語られ方です。日本のVCは、それを「LPへの実績」としてお話しされることが多い印象を受けました。一方で、米国のVCは「投資先支援の成果」として語る傾向があります。どちらが良い悪いというものではなく、目的意識のベクトルが異なるのだと感じました。

もう一点興味深かったのは、多くの日本のVCの皆様がビジョンを語られていたことです。たとえばANRIは「圧倒的未来を創る」という理念を掲げておられました。改めて各社のウェブサイトを見ると、多くのVCが自社の哲学やビジョンを明文化されており、非常に印象的でした。

米国では、投資戦略やテーマを語ることはあっても、このように理念やフィロソフィーを前面に出すケースは多くありません。

なぜこのような違いが生まれるのかと考えてみました。

一つの仮説としては、日本のVCの多くが類似した戦略を取っており、その中で「思想」や「ビジョン」によって差別化を図っているのではないかということ。もう一つは文化的な要素です。日本の企業文化は「フィロソフィー」を大切にする傾向が強く、私の前職であるリクルートもまさにその代表例でした。一方で、米国ではどちらかといえば「まずは稼げるかどうか」が重視され、理念はその後に付いてくるという考え方かもしれません。

銀座のあのバーのように、少しの違和感を抱きながらも、新たな発見も多かったイベントでした。今回、またさまざまなVCや事業会社、CVCの皆様と接点を持つことができたので、これからもそのご縁を大切にしていきたいと思います。

登壇者の集合写真(出所:松岡さんFB)

References:

n/a

すでに登録済みの方は こちら